·写在开头

在电脑硬件的世界里,主板就像一座城市的中央枢纽,连接着无数的街道和通道。这些通道,就是我们今天要聊的主板接口。回想上世纪80年代,那时候的主板上密密麻麻的插槽和端口,仿佛一个繁忙的集市,每一个接口都承载着当时的科技梦想和用户需求。

从IBM的早期PC,到如今的AI服务器时代,主板接口的演变见证了计算能力的飞跃,也留下了无数被遗忘的“古董”。如今的主板生态早已彻底转向PCIe 5.0和USB4主导。M.2插槽取代了传统的SATA,WiFi 7和Bluetooth 6.0直接集成到芯片组中,物理端口越来越少。今天就借这篇文章的机会,带大家一起回顾一下那些已经消失或正在消失的主板接口吧!

·ISA(1981-1995):开山鼻祖的无限荣光

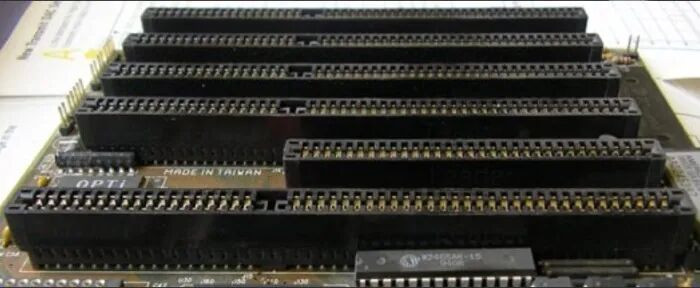

要说主板接口的起点,非ISA(Industrial Standard Architecture,工业标准架构)莫属。它诞生于1981年,由IBM为他们的PC 5150设计,本意是创建一个开放的标准,让第三方厂商能轻松扩展PC的功能。那时候的电脑还停留在8位处理器时代,Intel 8086/8088就像一辆老式卡车,负载有限,ISA就是那条勉强能跑的土路。

图片来源于网络

ISA的规格简单粗暴:最初是8位宽,后来扩展到16位,工作频率只有8MHz,最大传输速率区区16MB/s。更要命的是,它采用并行传输,不支持热插拔,每插一张卡,都得关机重启。

不过ISA接口的黄金时期也诞生了众多经典产品,其中创新Sound Blaster AWE64 Gold声卡堪称传奇。这款1994年推出的ISA声卡,凭借EMU8000音频芯片和32复音波表合成技术,成为DOS游戏玩家的"音质圣经"。

ISA的衰落从1990年代中期开始。高CPU占用率和低带宽成了它的致命伤,进入新世纪后,随着英特尔i800系列芯片组的推出,ISA插槽已逐渐淡出人们的视野,到了i945芯片组时期,除了部分工控主板,基本就看不到了。

图片来源于网络

·EISA(1988-1995):企业级的野心但尴尬收场

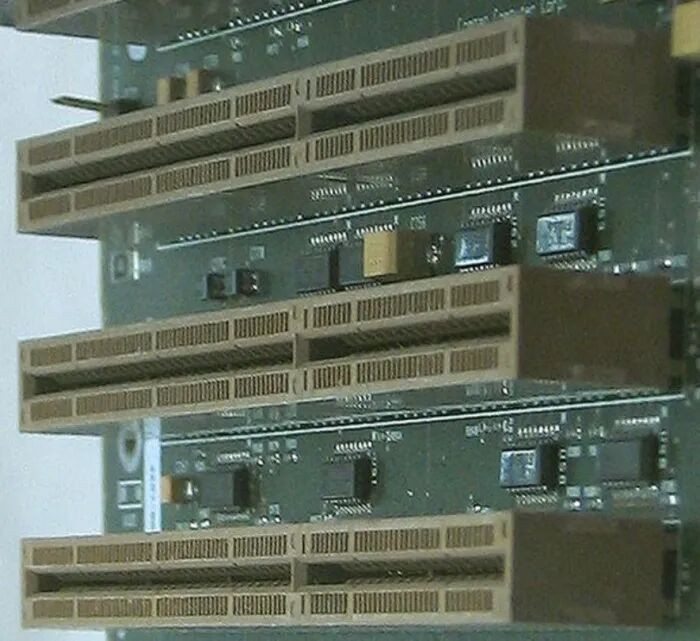

如果ISA是PC的“乡间小路”,那EISA(Extended Industry Standard Architecture,扩展工业标准架构)就是试图修一条“高速公路”的尝试。它于1988年由Compaq等8家厂商联合推出,旨在解决ISA的瓶颈。EISA的亮点是32位地址总线,支持热插拔(部分实现),频率高达8.33MHz,传输速率可达40MB/s——这在当时是革命性的。

图片来源于网络

然而,EISA的命运像许多过渡技术一样,尴尬收场。成本高(主板设计复杂),兼容性差(需要专用驱动),加上VESA的横空出世,它的市场份额从1990年代初的10%迅速萎缩。到1995年,PCI的出现直接宣判了它的死刑。EISA的消失原因很简单:它太“企业化”了,消费级PC不需要那么高端的扩展。

·VESA Local Bus(1992-1995):昙花一现的本地总线

至于我们上面提到横空出世的VESA接口,很多人会联想到显示器标准,但它其实是个主板接口的总线,VESA Local Bus(简称VLB)于1992年推出,是针对ISA瓶颈的临时方案,直接挂在本地总线上,与CPU并行工作。频率高达40MHz,32位宽,传输速率50MB/s,支持缓存一致性。

图片来源于网络

但VLB的寿命短得可怜。只有两年黄金期(1993-1995),因为它不稳定——高频下信号干扰严重,需要优质主板支持。PCI的标准化到来,直接碾压了它。

·PCI(1992-2004):通用扩展的黄金时代

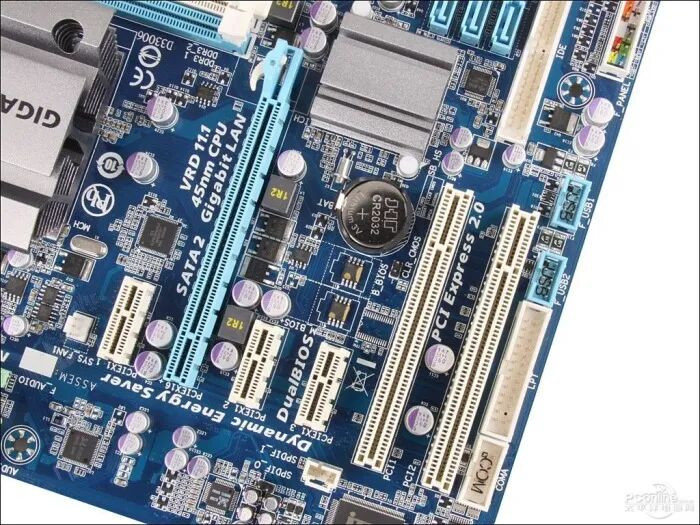

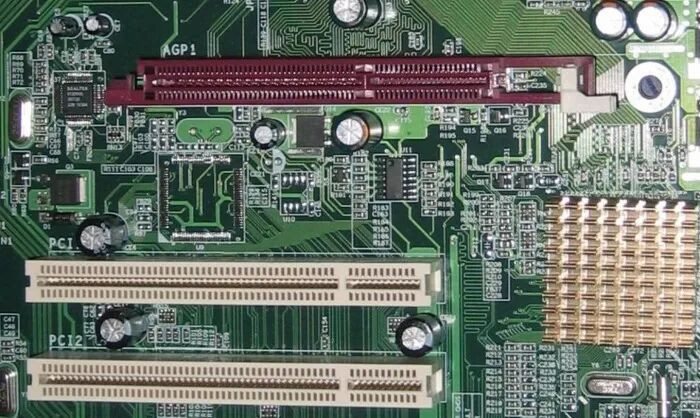

后来,PCI接口出现了,它可以说是主板接口的“常青树”。它于1992年由Intel推出,直接统治了主板界20多年。它是并行总线的巅峰:32/64位宽,33MHz频率,传输133/266MB/s。槽位米白色,短粗结实,支持热插拔(部分版本)。

PCI接口的通用性使其迅速取代ISA,成为从网卡、声卡到SCSI控制器的标准扩展方式,甚至在AGP接口出现前,显卡也依赖PCI插槽工作。

不过PCI接口由于带宽跟不上GDDR显存,因此在2004年PCIe标准推出后,便开始走下坡路了,其在Intel 300系列主板上苟活到2020年代,不过在最新的Z890、X870系列主板上已经看不到它的踪影,完成了长达27年的服役生涯。

·AGP(1996-2004)图形专属的“快车道”

在PCI接口的发展中还意外衍生出了显卡专用的AGP(Accelerated Graphics Port)接口。它于1996年诞生,本质是为了解决PCI瓶颈而生。其基于PCI架构改良,但通过"边带寻址"技术将显卡带宽提升至266MB/s(AGP 1X),1998年AGP 4X将速度提升至1066MB/s,2000年AGP 8X达到2133MB/s,工作电压也从3.3V降至0.8V。

图片来源于网络

AGP接口直接推动了3D游戏产业的爆发。NVIDIA 2001年推出的GeForce 3 Ti 500显卡,凭借AGP 8X接口实现的高速纹理传输,首次在游戏中实现了硬件TnL(Transform and Lighting)运算。但AGP的单设备连接限制,使其在多显卡交火时代来临前提前退场。2004年,英特尔i915芯片组首次支持PCIe x16接口,带宽达到4GB/s,AGP的命运就此注定。到2007年,主流显卡厂商全面转向PCIe平台,AGP成为历史名词。

·AMR(1998-2000):积极创新但略显鸡肋

另外,在PCI时代,英特尔还曾试图通过"模块化扩展"简化主板设计,于是在1998年推出了AMR(Audio/Modem Riser)接口。这种窄小的褐色插槽,将音频和调制解调器的数字电路整合到南桥芯片,模拟电路则放在扩展卡上,理论上能减少信号干扰。AMR接口最初随i810芯片组推广,搭配AC"97音频规范,意图降低集成主板的成本。但现实却很骨感:AMR扩展卡功能单一,音质远不如独立PCI声卡;更重要的是,随着宽带网络普及,内置调制解调器迅速被淘汰,AMR接口很快沦为主板上的"鸡肋"。

·CNR(2000-2004):想法很好但缺乏支持

而在2000年,英特尔推出CNR(Communication Network Riser)接口试图补救,它在AMR基础上增加了网络功能支持,采用更宽的金手指设计,但仍未解决核心问题——缺乏厂商支持。无论是AMR还是CNR,都需要主板厂商编写专用BIOS代码,而扩展卡的稀缺让用户难以升级。这两种接口的生命周期都不足5年,成为主板接口史上"最短命的实验品",也印证了一个真理:脱离生态支持的技术标准,再精巧的设计也无法存活。

·FDD(1980-2000):软盘时代的专属通道

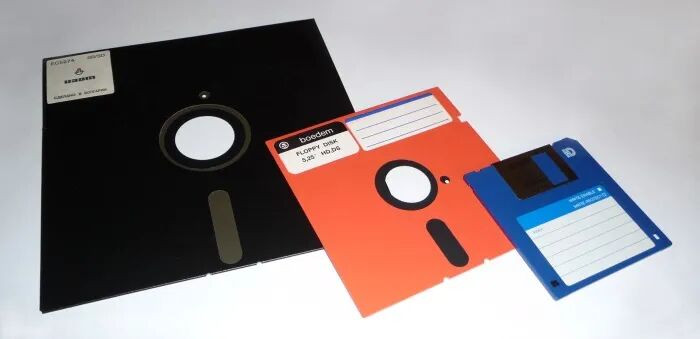

接下来我们再讲讲硬盘领域的接口,在硬盘尚未普及的早期 PC 时代,FDD(Floppy Disk Drive,软盘驱动器)接口是连接 “数据移动载体” 的唯一桥梁。它诞生于 1980 年代初,随 5.25 英寸软盘驱动器一同进入市场,采用 34 针扁平数据线,早期仅支持 160KB 容量的软盘;1980 年代中期 3.5 英寸软盘普及后,接口规格未变,但适配了 1.44MB 的主流软盘 —— 这种巴掌大的 “塑料片”,成了当时用户传输系统文件、安装驱动程序、备份小型文档的核心工具,比如 DOS 系统安装盘、早期单机游戏存档都依赖它存储。

图片来源于网络

FDD 接口的短板也十分明显:软盘容量极小(1.44MB 仅能存几张低分辨率图片)、读写速度慢(传输 1MB 文件需数十秒)、物理介质易损坏(受潮、刮擦都会导致数据丢失)。2000 年后,U 盘(容量起步就达 16MB)和 CD-ROM(单次可存 700MB)迅速崛起,FDD 接口的实用性急剧下降。2000 年代末,主流主板开始取消 FDD 插槽;到 2010 年后,除部分工控主板为兼容老设备保留外,FDD 接口彻底退出消费级市场,其 “外置数据传输” 功能也被 USB 闪存盘和外置硬盘完全取代。

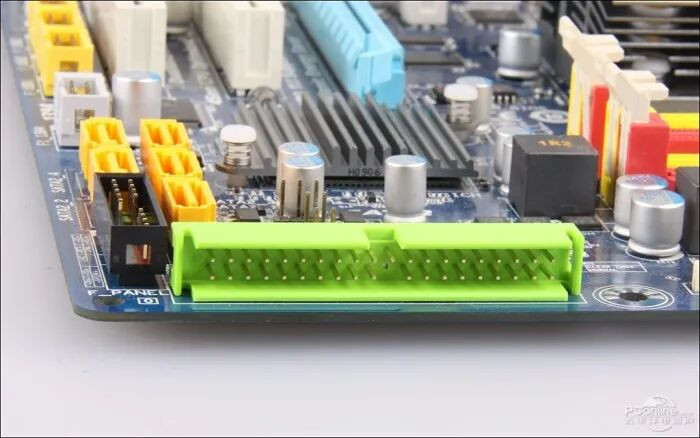

·IDE(1986-2010初):并行存储的黄金载体

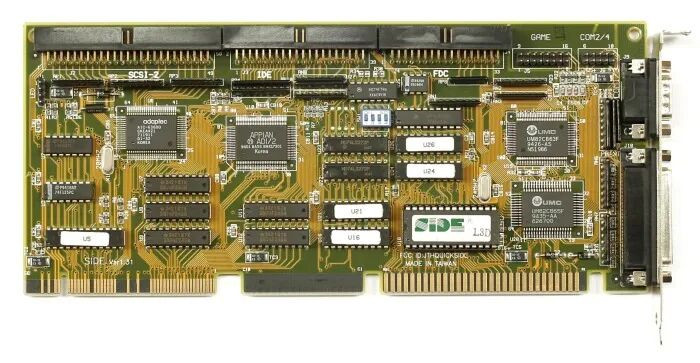

IDE(Integrated Drive Electronics,集成驱动电子设备)接口,也常被称为 PATA(Parallel ATA,并行 ATA),1986 年由 Western Digital 与 Compaq 联合推出 —— 它的核心创新是将硬盘控制器直接集成到硬盘本身,不再需要独立的控制卡,极大简化了主板与存储设备的连接。早期 IDE 接口采用 40 针扁平数据线,支持 “主从盘” 设置(同一根线缆可连接 2 个设备,需通过跳线区分主次),传输速率仅 4.16MB/s(ATA-1 标准);后续通过技术迭代,接口升级为 80 针数据线(减少信号干扰),速率提升至 ATA-133 标准的 133MB/s,支持的设备也从机械硬盘扩展到 IDE 接口光驱、刻录机。

在 2000 年代初,IDE 接口是家庭 PC 的 “存储标配”—— 比如希捷 80GB IDE 机械硬盘、三星 IDE DVD 刻录机,几乎是当时组装机的必选配件。但 IDE 的并行传输架构存在先天瓶颈:宽数据线占用主板空间大、多设备共享带宽、信号易受干扰;2003 年,SATA(串行 ATA)接口正式推出,其采用细线缆(节省空间)、串行传输(抗干扰能力强)、速率更高(SATA II 达 3Gbps,远超 ATA-133),还支持热插拔。2000 年代中期后,SATA 接口逐渐取代 IDE 成为主流;2010 年代初,主流主板基本取消 IDE 插槽,仅保留少量转接接口(如 IDE 转 SATA),IDE 接口的 “内部存储连接” 功能,最终也被 SATA 和后续的 M.2 接口继承。

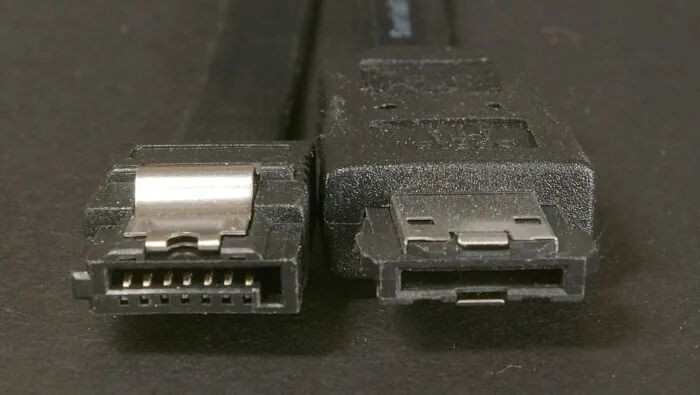

·eSATA(2004-2015中):功能虽好但生不逢时

存储领域还有一个eSATA(External SATA,外部 SATA)接口,它在2004 年基于 SATA 协议推出,专为 “高速外置存储” 设计 —— 它的核心优势是 “与内部 SATA 速率同步”:SATA II 时代速率达 3Gbps,SATA III 时代达 6Gbps,远超同期 USB 2.0 接口的 480Mbps,且支持热插拔,适合专业用户连接外置 SSD、大容量机械硬盘,比如 2010 年代初的摄影师、视频剪辑师,常通过 eSATA 接口连接外置硬盘,快速导入 RAW 格式照片、4K 视频素材。

图片来源于网络

eSATA 的 “短命” 源于自身的局限性:一是需专用 eSATA 线缆,无法与 USB、SATA 内部线缆通用,用户需额外购买;二是不支持供电,外置设备需单独连接电源适配器(如外置硬盘需插市电),便携性差;三是功能单一,仅支持存储设备,无法连接键鼠、显示器等其他外设。2008 年,USB 3.0 接口推出,速率达 5Gbps(后期 USB 3.1 提升至 10Gbps),且支持 “一线多用”(连接存储、键鼠、显示等)、部分设备可通过 USB 供电(如 2.5 英寸外置硬盘);相比之下,eSATA 的 “高速优势” 被逐渐稀释,实用性大幅下降。2015 年后,主流主板开始取消 eSATA 接口,其 “外置高速存储” 功能也被 USB 3.x(如 USB 3.2 Gen2)和 USB-C 接口完全取代。

·PS/2(1987-2010s):键鼠的专属 “双色门”

如果你是一名老装机员,那你对主板上的双色接口应该不陌生。1987 年,IBM 在 PS/2 系列个人电脑上首次推出 PS/2 接口,旨在替代老式 AT 键盘接口 —— 它采用 6 针圆形接口,通过鲜明的颜色区分功能:紫色接口专属键盘,绿色接口专属鼠标,这种 “可视化区分” 设计,彻底解决了早期接口插错设备的问题。PS/2 接口的核心优势是 “专用信号通道”:传输稳定、延迟低,在 DOS 系统和主板 BIOS 设置中兼容性极佳(部分老主板仅能识别 PS/2 键盘进行 BIOS 操作),比如 2000 年代初的 Cherry MX 机械键盘、罗技 MX300 鼠标,大多采用 PS/2 接口,尤其在电竞领域,PS/2 的低延迟特性曾被职业选手青睐。

图片来源于网络

PS/2 接口的衰落,其实源于 USB 接口的普及。2000 年后,USB 接口(尤其是 USB 2.0)支持即插即用、热插拔,且同一接口可连接多种设备(无需区分键鼠),甚至能为设备供电(如发光键盘);而 PS/2 接口仅支持固定设备,且不支持热插拔(带电插拔可能损坏接口)。2010 年代中期,主流主板开始取消 PS/2 接口;如今,仅部分工控主板、复古装机主板(为兼容老机械键盘)保留该接口。

·VGA(1987-2015):超长寿命的模拟显示接口

最后,我们再来看看显示输出接口,其中最经典的应该属VGA(Video Graphics Array,视频图形阵列)接口了,1987 年它随 IBM PS/2 电脑一同诞生,是最早的标准化视频输出接口之一。它采用 15 针 D-Sub 梯形接口,通过模拟信号传输红、绿、蓝三原色图像,早期仅支持 640x480 分辨率、16 色显示;后续通过 “超 VGA(SVGA)” 扩展,可支持 1920x1080@60Hz 分辨率,但模拟信号的先天缺陷无法规避 —— 长距离传输(超过 5 米)会导致画面模糊、色彩失真,且无法支持高动态范围(HDR)和广色域显示。

图片来源于网络

在 CRT 显示器(老式 “大头显示器”)时代,VGA 接口是绝对的 “显示主角”;2000 年后 LCD 显示器普及初期,由于多数显示器仍兼容模拟信号,VGA 接口得以继续沿用,比如早期网吧的 17 英寸 LCD 显示器、学校的多媒体投影仪,都以 VGA 为主要连接方式。但随着数字显示技术的崛起,VGA 的劣势愈发明显:1999 年 DVI 接口实现 “数字无衰减传输”,2002 年 HDMI 接口整合 “音视频一体传输”,两者都能提供更清晰的画面和更丰富的功能。2015 年后,主流主板和独立显卡基本取消 VGA 接口,仅入门级主板或转接卡(如 HDMI 转 VGA)还为兼容老显示器保留。

·DVI(1999-2020):数字显示的 “过渡先锋”

1999 年,数字显示工作组(DDWG)推出 DVI(Digital Visual Interface,数字视频接口),核心目标是替代 VGA 的模拟信号缺陷,实现 “无损数字图像传输”。DVI 接口分为多个版本:DVI-D(纯数字接口,仅支持数字设备如 LCD 显示器)、DVI-I(数字 + 模拟双模接口,可通过转接器兼容 VGA 设备)、DVI-A(纯模拟接口,极少使用);其最高传输速率达 4.95Gbps,可支持 2560x1600@60Hz 分辨率、24 位色深,且数字信号传输无衰减,画面清晰度远超 VGA——2000 年代中期到 2010 年代初,DVI 开始成为显卡、LCD 显示器、投影仪的主流接口,比如 NVIDIA GeForce 8800 系列显卡、戴尔 24 英寸专业显示器(U2410),都以 DVI 为主要视频输出接口。

图片来源于网络

但 DVI 接口的局限性也逐渐凸显:仅支持视频传输,音频需额外连接 3.5mm 音频线;接口体积大(梯形设计占空间),不适合轻薄设备(如笔记本、迷你主机);且最高分辨率仅支持 2560x1600,无法满足 4K 显示器的需求。2002 年 HDMI 接口推出后,其 “音视频一体传输” 特性更贴合家庭娱乐场景(如连接电视、机顶盒);2006 年 DisplayPort 接口发布,速率更高(支持 4K@60Hz)、支持多屏输出,更适合专业显示需求。直到2020 年代初,主流主板和独立显卡基本淘汰 DVI 接口,仅部分老显示器和入门级显卡保留,其 “数字显示” 功能也被 HDMI 2.1(支持 8K@60Hz)和 DisplayPort 2.0(支持 16K@60Hz)继承。

·消失的接口并未真正离去

当我们在2025年回望这些消失的接口时,会发现它们的功能并未消失,而是以更集成化的方式存在。ISA和PCI的扩展功能被PCIe插槽继承,如今PCIe 5.0已实现32GB/s的带宽,支持显卡、SSD、网卡等多设备并行;IDE的存储功能被SATA和M.2取代,NVMe SSD的速度已是IDE时代的上千倍;VGA、DVI 的 “视频输出” 被 HDMI 2.1 和 DisplayPort 2.0 升级;PS/2和并行端口的外设连接需求,则被USB4和Thunderbolt 4统一,一个USB-C接口即可实现数据传输、视频输出和充电。

展望未来,随着PCIe 6.0和USB4 Version 2.0的推进,接口将进一步向"高速化、通用化"发展。或许再过十年,我们今天熟悉的PCIe插槽和USB-C接口也会被新的技术取代。但正如ISA接口曾定义了PC的扩展形态,AGP推动了3D图形革命,每一代接口都在书写着PC的重要篇章。

END

1、

2、

3、

4、

新宝优配-西宁股票配资-股票配资推荐-西宁股票配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。